高 宇嫻

| 請者・所属 | GAO YUXIAN(高 宇嫻) 医学研究科 医学専攻 博士課程 3年 |

| 研究課題名 | プライミングしたMSCによるiTECs移植片の作製および機能評価 |

| 研究期間 | 2024年9月1日~2025年12月30日 |

| 研究成果の概要 | 本研究課題は、ヌードマウスへのiPSC-derived TEC(Thymus epithelial cell)の腎皮膜下移植を、プライミングしたMSC(Mesenchymal stem cell)を共移植することにより、MSCの血管新生能や生存能に関わる因子の発現を高め、移植片の生着を助ける方法を開発することを目的とした。MSCのプライイングアプローチとして、サイトカインや成長因子、化学物質の添加が報告されており、その中でも、FGF-2(線維芽細胞成長因子)、ATRA(All-trans-Retinoic Acid)や化合物のデフエロキサミン、ヒドロキシラーゼ阻害剤のDMOG(Dimethyloxalylglycine)の添加が血管新生に関わる因子の発現を高められることが報告されている。そこで本研究はそれらの因子を単独、あるいは併用により、TMCの移植片の生着を助ける因子の分泌能が上昇するか否かについて検証した。これにより、適切なプライミング条件を見つけることができた。 |

| 論文・学会等の発表 | 該当なし。 |

(提出日:2025/1/10)

ZHANG CHAOQI

| 請者・所属 | ZHANG CHAOQI 医学研究科 医学専攻 博士課程 3年 |

| 研究課題名 | The differentiation potential of human reprimd naive iPSC toward hematopoietic progenitor cells and lymphoid. |

| 研究期間 | From 1st April 2022 to 31th December 2024 |

| 研究成果の概要 | Regarding the resetting of new iPSC clones, our collaborator, the Takshima lab, generated four reprimed iPSC clones. Our lab differentiated both the original primed iPSC clones and these reprimed iPSCs to compare whether the reprimed iPSCs exhibited improved differentiation potential. We found that CD41 expression was significantly upregulated in all reprimed iPSC-derived hematopoietic progenitor cells (HPCs). CD41 is expressed on HPCs with a myeloid-biased differentiation pathway, rather than a lymphoid differentiation route. We further differentiated these HPCs, derived either from the original primed iPSCs or reprimed iPSCs, into NK cells and T-cell progenitors. We found that the reprimed iPSCs either produced a lower frequency of NK cells and T-cell progenitors or showed no significant difference. |

| 論文・学会等の発表 |

(提出日:2025/1/7)

黒澤 凌

| 請者・所属 | 黒澤 凌 医学研究科 医科学専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | 遺伝病患者のRNAスプライシング異常に対するスプライシング制御化合物の有効性予測AIの開発 |

| 研究期間 | 2023年7月1日~2024年12月31日 |

| 研究成果の概要 | 遺伝性疾患の原因変異には、RNAスプライシング異常を引き起こすものが多数報告されている。スプライシング制御化合物は、そのスプライシング異常を是正することができる。当化合物が標的可能なスプライシング変異をその周辺の塩基配列から予測する人工知能を作成することで、当治療法を適応拡大可能な変異種や疾患種を明らかにすることを目的とした。既知のスプライシングサイト予測モデルSpliceAIを基に、化合物標的予測モデルを分類タスクとして作成した。特に分類モデルでは、バリデーションデータセットにおいてAUROC=0.80まで予測精度が上昇し、塩基配列のパターン認識が行われたことが示唆された。今後は回帰タスクでもモデル構造や学習ハイパーパラメータの調整を進め、最適手法を決定する。 |

| 論文・学会等の発表 | 本研究課題の結果得られた論文投稿・発表はありません。 |

(提出日:2024/12/25)

日紫喜 公輔

| 請者・所属 | 日紫喜 公輔 医学研究科 医学専攻 博士課程 3年 |

| 研究課題名 | ①A novel follow up modality: genomic change after TUR-Bt with/without intravesical medical agent in Non-muscle invasive bladder cancer ②前立腺癌の発癌の起源(ライフヒストリー)を探る |

| 研究期間 | 2022年7月1日~ 2025年3月31日 |

| 研究成果の概要 | ①こちらの研究に関しては、deep duplex sequenceを行い、3人中2人のTUR-Bt後の尿から腫瘍と同じドライバー変異と考えられる変異(KMT2D, TP53、KMT2D)を認めた。また、2nd TURにてpT0となった方に関しては、尿中に変異を認めなかった。また、VAF≧0.8%まで感度が出ることも確認した。しかしながら、前向きにやるには金額がかかりすぎる(概算で2000万円程度)ことと、このような研究に関しては大規模にできる米国の研究室が圧倒的に有利であり、新規性を打ち出しづらいことより、異分野研究先の小川教授と相談し、②に注力することとした。 ②前立腺がん患者の正常前立腺組織におけるクローン拡大と、その際にpositiveに選択されるドライバー変異を同定した。また、HGPINとPCaとで共有するような変異を同定し、HGPINとPCaとはかなり直近で分岐していることを同定した。 その時期推定のために、sigle cellオルガノイドおよびNanoseqを用いて、変異獲得率の評価をおこなった。 |

| 論文・学会等の発表 | 2023年 第82回 日本癌学会学術総会 発表 2024年 第83回 日本癌学会学術総会 発表 2025年 AACR(アメリカ癌学会総会) 発表(予定) 論文は、今後作成予定です |

(提出日:2024/12/26)

大曽 助

| 請者・所属 | 大曽 助 医学研究科 医科学専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | 線条体特異的な機能解析を目的とする新規マウスモデルの開発 |

| 研究期間 | 2023年8月1日~2024年12月31日 |

| 研究成果の概要 | 線条体内の特定の神経細胞サブタイプおいてノックダウン(KD)を誘導するために、線条体特異的発現FlpマウスであるRGS9-FlpとCre, Flp 依存的にCas9を発現するCAG-LSL(loxp-STOPcassette-loxp)-FSF(FRT-STOP cassette-FRT)-Cas9 マウスラインの開発を行った。研究成果としては、F0世代マウスでそれぞれノックインが確認でき、マウス系統樹立に期待がもてる結果となった。ノックインにはクリスパーキャス9技術を用いたが、本技術には目的部位以外で編集が起きてしまうOff-target効果がある。両マウスラインともに、ジェノタイピングとシーケンスによりその可能性を排除している。他のマウス系統との交配で多岐にわたる遺伝子KDが可能となり、線条体研究の汎用性が広がることが見込まれる。 |

| 論文・学会等の発表 | 2025年12月投稿予定 |

(提出日:2024/12/27)

鍛治屋 麻子

| 請者・所属 | 鍛治屋 麻子 医学研究科 医学専攻 博士課程 4年 |

| 研究課題名 | P-bodyおよびP-bodyに局在して転写後調節に働くRNA結合タンパク質DDX6によるサイトカイン発現制御メカニズムの解明 |

| 研究期間 | 2023年7月1日~2024年12月31日 |

| 研究成果の概要 | サイトカインは病原体の排除に機能する一方で、その異常な産生は炎症性疾患、自己免疫疾患などを引き起こすため、サイトカインの発現制御に関しては詳細な解明が求められる。サイトカインの転写後制御を担うRNA結合タンパク質は数々同定されているが、mRNAの貯蔵/分解を行う細胞内顆粒として知られるProcessing-body (P-body)の炎症時の役割に関しては未知なことが多い。そこで今回は、共同研究者Vandenbon先生のサポートの元、炎症時のP-body構成RNAの網羅的解析をFAPS (Fluorescence-activated particle sorting) 法を用いて行った。その結果、炎症性mRNAはLPS刺激によって様々なP-bodyへの集積パターンを示すことが分かり、さらに同定遺伝子をP-bodyへの集積率の変化によりクラスター分けしたところ、炎症性mRNAが多くエンリッチするクラスターには特定の共通配列を持つ遺伝子が多く含まれることが示唆された。 |

| 論文・学会等の発表 | “Crucial roles of the RNA helicase DDX6 in the maintenance of alveolar macrophages“, ImmunoThyself Summer Workshop 2024, 2024/09/06 “Crucial roles of the RNA helicase DDX6 in the maintenance of alveolar macrophages”, RNA学会, 2024/06/26 |

(提出日:2024/12/27)

勝島 倫子

| 請者・所属 | 勝島 倫子 医学研究科 人間健康科学系専攻 博士後期課程 3年生 |

| 研究課題名 | 妊娠・分娩期の血糖関連指標と産後精神障害発症の関連について |

| 研究期間 | 2022年8月1日~2024年12月31日 |

| 研究成果の概要 | 正常耐糖能妊婦を対象に連続血糖モニタリングを実施し、妊娠初期にうつを発症した症例および産後うつを発症した症例を分析した。高血糖がうつ発症のリスク因子とされる一方で、分析した症例では血糖値が通常よりも低値であるとわかった。今回の症例のみでは血糖値の低下や低血糖が妊娠うつや産後うつに与える影響は明らかではないため、今後も症例を積み重ねて検討をすすめる必要がある。 |

| 論文・学会等の発表 | 学会発表:「正常耐糖能妊婦の妊娠うつと産後うつの血糖変動」(日本糖尿病・妊娠学会) |

(提出日:2024/12/25)

ZHAI XINGYU

| 請者・所属 | ZHAI XINGYU 医学研究科 医科学専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | A model-based longitudinal analysis on quality-of-life data for metastatic colorectal cancer |

| 研究期間 | From 1st October, 2022 to 30th December, 2024 |

| 研究成果の概要 | This study was an exploratory analysis on Quality of life (QoL) data in metastatic colorectal cancer (mCRC) patients from QUACK study. We aimed to directly explore QoL symptom trajectories, and the correlation deterioration patterns among different symptoms. Finally, a copula-based model for multivariate time until definitive deterioration (TUDD) events was used. The developed model allows us to 1) explore the special factors for each symptom; 2) understand the correlation among different symptoms and then find the most influential one; 3) predict the deterioration time conditional on the happened event and known predictors. |

| 論文・学会等の発表 | None for now |

(提出日:2024/12/27)

LIM HYE RI

| 請者・所属 | 林 恵利(LIM HYE RI) 医学研究科 人間健康科学系専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | ShortMDによるペプチド-タンパク質複合体モデル評価 |

| 研究期間 | 2023年7月1日~2024年12月31日 |

| 研究成果の概要 | 本研究では、ペプチド-タンパク質複合体モデルの評価を目的として、ドッキングシミュレーションにより複数のポーズを生成し、それらに対して幾何学的情報の抽出を実施した。結合長や結合角、ペプチドとタンパク質の空間的配置などの分子立体構造情報を解析・記述子化することで、今後行う短時間分子動力学シミュレーション(ShortMD)を用いた動的評価の基盤を整備した。本手法は、ペプチド医薬品開発に向けた複合体構造の妥当性評価に貢献が期待される。 |

| 論文・学会等の発表 | LINC showcase ポスター発表 “Evaluation of Protein-Peptide Docking Models Using Large Language Models and Interaction Descriptors”.Hyeri Lim1, Shigeyuki Matsumoto1, Shuntaro Chiba2, Tsutomu Yamane2, Masateru Ohta2, Yasushi Okuno1,2 1 Department of Biomedical Data Intelligence, Human Health Science, Graduate School of Medicine, Kyoto University 2 HPC- and AI-driven Drug Development Platform Division, R-CCS, RIKEN LINC SHOWCASE 2024 summer, Osaka, Japan, 2024.8.21 |

(提出日:2024/12/27)

RONG XINGYU

| 請者・所属 | RONG XINGYU Graduate School of Medicine, Department of Medical Chemistry, D4 |

| 研究課題名 | Identifying the Role of Regnase-1 in Tumor-Associated Macrophage |

| 研究期間 | 2023年7月1日~2024年12月31日 |

| 研究成果の概要 | RNA-binding protein Regnase-1 plays a critical role in inhibiting the activation of immune cells including macrophages. Tumor-associated macrophages (TAMs) are known to promote cancer progression by shaping the tumor microenvironment. However, the role of Regnase-1 in TAMs has remained unclear. Here, we show that tumor cells can alter the expression of Regnase-1 in macrophages. Depletion of Rengase-1 in TAMs significantly suppressed tumor growth in mice. Intriguingly, single- cell RNA sequencing revealed that Regnase-1 deficiency re-programed TAMs toward an anti-tumoral phenotype. TAMs lacking Regnase-1 can enhanced T cell-mediated anti-tumor immunity. Moreover, macrophages lacking Regnase-1 enhanced the efficacy of PD-L1 antibody therapy. Collectively, our findings describe the critical role of Regnase-1 in re-shaping TAMs and suggest that inhibiting Rengase-1 might be an effective approach to improve the outcomes of cancer immunotherapy. |

| 論文・学会等の発表 | 1.Yonglin Wu, Miaomiao Pan, Zheng Zou, Xingyu Rong, Hao Yang, Zhenming Xiao, Huijing Wang, Tao Liu, Wu Huang, Meifang Shi, Chao Zhao, Urinary microbiota shift is associated with a decline in renal function, Life Medicine, Volume 2, Issue 3, June 2023, lnad014, 2.Miaomiao Pan, Ming Zhang, Xingyu Rong, Chao Zhao, Human microbiota alterations—emerging predictors of renal diseases and kidney-specific aging, Aging Pathobiology and Therapeutics, Volume 5, Issue 1, March 2023. Hao Yang, Tongyao Wang, Chenglang Qian, Huijing Wang, Dong Yu, Meifang Shi, Mengwei Fu, Xueguang Liu, Miaomiao Pan, Xingyu Rong, Zhenming Xiao, Xiejiu Chen, Anaguli Yeerken, Yonglin Wu, Yufan Zheng, Hui Yang, Ming Zhang, Tao Liu, Peng Qiao, Yifan Qu, Yong Lin, Yiqin Huang, Jianliang Jin, Nan Liu, Yumei Wen, Ning Sun, Chao Zhao,Gut microbial-derived phenylacetylglutamine accelerates host cellular senescence,Nature Aging, October 2024, accepted |

(提出日:2024/12/27)

平藤 哲也

| 請者・所属 | 平藤 哲也 医学研究科 医学専攻 博士課程 4年 |

| 研究課題名 | 嗅球αシヌクレイン伝播マーモセットモデルにおけるPETを用いたミトコンドリア機能・脳代謝の解析 |

| 研究期間 | 2022年7月1日~2024年12月31日 |

| 研究成果の概要 | 我々が以前に報告した、マーモセットの嗅球にαシヌクレイン (αSyn) フィブリルを接種したモデルを用いて、神経活動を反映する18F-FDG-PETおよびミトコンドリアComplex I (MC-I) 活性を測定できる18F-BCPP-EF-PETを撮像し、それぞれのαSyn病理との関連性について検討を行った。 前頭前野、嗅周皮質、扁桃体においてMC-I活性が経時的に減少する一方で、神経活動は主に後頭葉で減少していることが明らかになった。統計解析により、αSyn病理とMC-I活性との間に有意な負の相関が認められたが、神経活動との相関は見られなかった。免疫組織学的解析では、嗅覚系の経路を中心に脳内において多数のαSynの凝集体を認め、凝集体がミトコンドリアマーカーと共局在していることが確認された。 |

| 論文・学会等の発表 | Title: PET Analysis of Regional Brain Mitochondrial Function and Cerebral Glucose Utilization in a Non-human Primate LBD Model with α-synuclein Propagation via the Olfactory System the 9th Asian and Oceanian Parkinson’s and Movement Disorders Congressにおいて発表予定 また、近日中に論文投稿予定 |

(提出日:2024/12/26)

馮 思源

| 請者・所属 | Feng Siyuan(馮 思源) Graduate School of Medicine, Doctoral Program for Medicine, D4 |

| 研究課題名 | Functional Role of Neuromodulators in Cognitive Flexibility |

| 研究期間 | From 01,04,2023 to 31,12,2024 |

| 研究成果の概要 | I finished the in vivo imaging to observe the dynamics of serotonin (5-HT), norepinephrine (NE), and dopamine (DA) separately during a cognitive task developed by our lab, which represents how mice flexibly optimize their decisions based on hypotheses. I have also started the depletion experiment to confirm the functional roles of serotonin and norepinephrine. The results of in vivo imaging show that 5-HT levels were lower after correct decision-making during hypothesis formulation, while NE levels were higher before correct decision-making during hypothesis formulation. In addition, DA levels decreased over time. These findings suggest that 5-HT and NE potentially play different roles in hypothesis formulation, while DA is involved in responding to unexpected rewards. Preliminary results from selectively ablating the OFC-projecting axon terminals of 5-HT indicate a tendency to impair cognitive flexibility. |

| 論文・学会等の発表 | APPW2025 (The 102nd Annual Meeting of the Physiological Society of Japan), Makuhari, 2025, The Functional Roles of Neuromodulators in Hypothesis Formulation and Testing (scheduled) The 48th Annual Meeting of the Japan Neuroscience Society, Niigata, 2025, The Functional Roles of Neuromodulators in Hypothesis Formulation and Testing (scheduled) |

(提出日:2024/12/25)

佐藤 玄基

| 請者・所属 | 佐藤 玄基 医学研究科 医学専攻 博士課程 4年 |

| 研究課題名 | 超高線量率放射線照射がリンパ球の生存率とその機能に与える影響の検討 |

| 研究期間 | 2022年11月01日~2024年12月31日 |

| 研究成果の概要 | 超高線量率放射線照射(FLASH照射)とは、通常の放射線よりも150倍以上線量率が高い超高線量率の放射線照射のことを指し、通常の放射線照射と同じ線量において抗腫瘍効果は同等ながらも一部の正常組織の有害反応が減少する効果(FLASH効果)を認めることが知られる。本課題ではマウスのリンパ球・リンパ節でFLASH効果を生じるか検討したが、通常線量率照射と比較して生存率の改善は認めず、研究期間内でFLASH効果を確認できなかった。既報告では組織や照射条件によってFLASH効果が必ず生じるとは限らないとされており、リンパ球・リンパ節においてFLASH効果を認めない可能性も十分あるが、結論付けるには引き続き検討が必要と考える。 |

| 論文・学会等の発表 | ● 本研究の一部を含んだ筆頭著者の英語論文1報を作成中である。 ● 本研究の一部を含む研究を下記の国際学会で発表した。 ImmunoRad 8th, New York City, October 3-5, 2024 Functional analysis of surviving lymphocytes and lymph nodes after radiation exposure |

(提出日:2024/12/23)

中野 隆斗

| 請者・所属 | 中野 隆斗 薬学研究科 薬科学専攻 博士後期課程 2年 |

| 研究課題名 | 分泌性因子による普遍的な細胞競合の制御機構の解析 |

| 研究期間 | 2023年8月1日~2024年12月31日 |

| 研究成果の概要 | 細胞競合とは、単独で生存可能な変異細胞が、正常細胞に囲まれた時に細胞間相互作用を介して組織から排除される現象である。これまで細胞競合は、細胞極性遺伝子に変異をもつがん原性の細胞が排除される「がん抑制型細胞競合」と、リボソームタンパク質遺伝子に変異を持つ細胞が排除される「Minute型細胞競合」の2種に分けられ、それらを普遍的に制御する分子の存在は明らかでなかった。そのような状況の中、申請者は細胞競合を促進する普遍的な制御因子を同定した。 |

| 論文・学会等の発表 | 2024年9月 第4回研究交流サロン ポスター 「がん原性細胞に由来する分泌因子によるがん抑制型細胞競合の制御」 |

(提出日:2024/12/20)

大谷 知寛

| 請者・所属 | 大谷 知寛 薬学研究科 薬学専攻 博士課程 4年 |

| 研究課題名 | アルツハイマー病時間薬物治療法創成に向けたAβ動態サーカディアンリズムの解明 |

| 研究期間 | 2023年4月1日~2024年11月30日 |

| 研究成果の概要 | アルツハイマー病(AD)は、体内時計の攪乱と病態発症・増悪との相関が指摘されており、生体リズムの関連を実験的に証明し、そのメカニズムを理解することがAD治療法の確立の助けになる可能性が考えられる。今回、我々は同じ薬学研究科の小野正博研究室との共同研究を行い、ヒト臨床でも用いられるアミロイドβプローブを用いた陽電子放射断層撮影(PET)により、生体マウス脳内のアミロイドβの可視化法の確立を試みた。条件検討により、尾静脈内投与によるアミロイドβプローブの送達では脳内プローブ分布に個体差が大きいことが判明した。そのような中、本研究では大槽内投与による送達法を確立し、個体間・実験間において誤差の少ない方法による生体マウス脳内のアミロイドβの可視化法を完成することができた。この方法は、今後のAD病態とサーカディアンリズムの関連の解明に寄与すると考えられる。 |

| 論文・学会等の発表 |

(提出日:2024/12/23)

丹羽 諒

| 請者・所属 | 丹羽 諒 医学研究科 医科学専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | 精密ゲノム編集実現に向けたiPS細胞におけるプライム編集の応用 |

| 研究期間 | 2022年4月1日~2024年12月31日 |

| 研究成果の概要 | iPS細胞におけるゲノム編集は、生物学および疾患研究のためのアイソジェニックコントロール (特定のバリアント以外同じ遺伝背景を持つコントロールとなる細胞) を作製する上で重要な技術である。従来のゲノム編集方法では、Cas9ヌクレアーゼとssODN (一本鎖オリゴデオキシヌクレオチド) を使用するが、本法では挿入や欠失(インデル)などのランダムな副産物が生成される。副産物の割合が高いと下流工程となるiPS細胞のクローン化などを加味すると高スループットにゲノム編集を実現することは難しい。したがって、正確で高効率な編集と自動化されたシステムが、スループットの向上において欠かせない。 プライム編集(Prime Editing: PE)は、Cas9ニッカーゼと逆転写酵素、そしてガイドRNAと修復テンプレートで構成されるpegRNAを組み合わせた技術である。しかし、PEはpegRNAの設計が編集効率に大きく影響することが明らかになっている。我々は単一細胞レベルでゲノム編集の結果を迅速かつ正確にスクリーニングするためのGFP>BFP conversion assayを以前に報告しており、本研究ではこのアッセイを応用した。そこで、ラボ自動化システムと組み合わせて、GFP遺伝子を編集するpegRNA設計をスクリーニングした。自動化されたDNAクローニング手法を使用して、96種類のpegRNAをコードするプラスミドアレイを生成した。その後、自動化された細胞培養プラットフォーム上で並列的にエレクトロポレーションを行い、GFP>BFP conversion assayによってpegRNAの効率を測定した。また、生成したデータセットを複数のpegRNA効率予測アルゴリズムと比較した。結果として、pegRNAのうち修復テンプレートの特徴が編集効率に大きく影響することが示唆された。本研究を継続することで、GFP遺伝子に限らず、さまざまなバリアントを自動的に導入するシステムを確立したいと考えている。 |

| 論文・学会等の発表 | Enrichment of Allelic Editing Outcomes by Prime Editing in Induced Pluripotent Stem Cells The CRISPR Journal Ryo Niwa, Tomoko Matsumoto, Alexander Y. Liu, Maki Kawato, Takayuki Kondo, Kayoko Tsukita, Peter Gee, Haruhisa Inoue, Thomas L. Maurissen, Knut Woltjen Screening of pegRNA design in human iPS cells using laboratory automation and predictions 日本ゲノム編集学会第9回大会 (2024年6月) Ryo Niwa, Martínez-Gálvez Gabriel, Jacquet Kevin, Quach Angela, Gold Nicholas, Bagley James, Martin Vincent, Knut Woltjen Exploring parameters influencing precision gene editing in human iPS cells using laboratory automation 2022 Till & McCulloch Meetings (2022年10月) Ryo Niwa, Alexander Y. Liu, Nicholas Gold, Gabriel Martínez-Gálvez, James Bagley, Tomoko Matsumoto, Vincent Martin, Knut Woltjen |

(提出日:2024/12/10)

境内 大和

| 請者・所属 | 境内 大和 医学研究科医学専攻 博士課程4年 |

| 研究課題名 | ヒトiPS細胞を用いた系統特異的白色脂肪細胞モデルの構築 |

| 研究期間 | 2023年9月1日~2024年12月31日 |

| 研究成果の概要 | 本研究は、代謝的に異なる性質をもつ皮下脂肪と内臓脂肪について、異なる中胚葉領域に由来することに着目し、ヒトiPS細胞を用いた選択的な分化誘導モデルを構築した。得られた2種類の白色脂肪細胞は発生遺伝子の発現プロファイルを保持し、細胞内シグナルや機能性の差異が部分的に再現された。ヒトiPS細胞から皮下・内臓脂肪の発生系譜を反映した白色脂肪細胞モデルを初めて樹立し、中胚葉起源の違いが成熟脂肪細胞の特性形成に重要であることを明らかにした。 |

| 論文・学会等の発表 | 自身が筆頭著者の論文1報を近日中に投稿予定 |

(提出日:2024/11/29)

鈴本 潤

| 請者・所属 | 鈴本 潤 医学研究科 医学専攻 博士課程 4年 |

| 研究課題名 | 日本におけるHealth information Exchangeの利用状況の調査 |

| 研究期間 | 2021年10月1日~2024年9月30日 |

| 研究成果の概要 | 予備的調査として既存の先行研究の調査を行い第26回日本医療情報学会春季学術大会にて「Health Information Exchangeを研究対象とする過去の量的研究における検討項目および検討結果のReview」として発表した。続いて国内の8の地域医療情報連携ネットワークからアクセスログデータの提供を受け分析を行い初期段階の解析結果を「第3回 研究交流サロン」にて発表した。その後JMIR medical informaticsに追加解析も含めて投稿、「Healthcare Worker Usage of Large-scale Health Information Exchanges in Japan: User-level Audit Log Analysis Study」のタイトルにて査読論文としてAcceptされた。現在は2本目の論文を投稿し査読が進行中である。 |

| 論文・学会等の発表 | 鈴本 潤; 森 由希子; 黒田 知宏 Health Information Exchangeを研究対象とする過去の量的研究における検討項目および検討結果のReview 第26回日本医療情報学会春季学術大会. URL: https://confit.atlas.jp/guide/event-img/jami2022/PAO3-04/public/pdf_archive?type=in Suzumoto J, Mori Y, Kuroda T Healthcare Worker Usage of Large-scale Health Information Exchanges in Japan: User-level Audit Log Analysis Study JMIR Medical Informatics. 17/08/2024:56263 (forthcoming/in press) DOI: 10.2196/56263 URL: https://preprints.jmir.org/preprint/56263 Suzumoto J, Mori Y, Kuroda T Content Analysis of Health Information Exchange Usage in Japan: An Audit Log Study JMIR Preprints. 19/08/2024:65575 DOI: 10.2196/preprints.65575 URL: https://preprints.jmir.org/preprint/65575 |

(提出日:2024/9/27)

成原 格

| 請者・所属 | 成原 格 医学研究科 医学専攻 博士課程 4年 |

| 研究課題名 | 投射パターンと神経細胞サブタイプに基づいた遺伝子操作技術の開発 |

| 研究期間 | 2022年1月1日~2024年3月31日 |

| 研究成果の概要 | 脳は多様な神経細胞サブタイプから構成され、シナプスを介して神経回路を形成し複雑な認知機能を発現している。したがって神経回路の機能を明らかにするために、シナプスを介して連結している神経細胞を正確に同定し、その機能を解析する経シナプス的な遺伝子操作技術が重要であるが、このような技術は報告されていない。 そこで本研究では神経細胞種選択的に経シナプス的な遺伝子操作をするために、破傷風毒素を用いた逆行性標識と細胞サブタイプ選択的な遺伝子操作技術を組み合わせた新技術の検討を行った。しかしながら現在のところ目的を達成する技術は作成できておらず更なる条件の検討が必要である。 |

| 論文・学会等の発表 |

(提出日:2024/6/4)

出口 英梨子

| 請者・所属 | 出口 英梨子 医学研究科 医科学専攻 博士後期課程 2年 |

| 研究課題名 | EGF受容体リガンド群の親和性と生理機能の関連性の解明 |

| 研究期間 | 2022年10月1日~2024年3月31日 |

| 研究成果の概要 | 申請者のこれまでの研究で、EGF受容体リガンド群のうち、高受容体親和性リガンドと低親和性リガンドで細胞間情報伝播様式に差が生まれることが明らかになっている。その背景を探るために、これらのリガンドの細胞内輸送を可視化し、親和性と情報伝達の関係性を明らかにした。免疫染色による細胞内小胞マーカーの染色と、試薬を用いた細胞内小胞のライブセルイメージングの2つを実施した。その結果、調査対象の高親和性リガンドは後期エンドソームへ輸送される分画が多く、低親和性リガンドはリサイクリングエンドソームへ輸送される分画が多いことが明らかになった。以上の結果から、細胞内輸送においてリガンドの親和性が重要であることが示唆された。 |

| 論文・学会等の発表 | 自身が筆頭著者の論文1報を近日中に投稿予定 |

(提出日:2024/3/19)

磯村 望

| 申請者・所属 | 磯村 望 医学研究科 医学専攻 博士課程 4年 |

| 研究課題名 | 食品メタボロームデータと食品摂取後ヒト生体メタボロームデータを組み合わせた食品摂取を反映するバイオマーカーの開発 |

| 研究期間 | 2021年1月20日~2023年12月31日 |

| 研究成果の概要 | 2型糖尿病の改善に重要な栄養指導では対象者の食事内容を適正に把握する必要がある。現在の食事内容の評価方法は情報を対象者に依存しているため、客観的に食事内容を把握できる指標が必要である。食品バイオマーカーの探索手法として一般的なメタボローム解析のサンプルとして使用されるヒトの血液や尿に含まれる代謝物の中には、食物の成分以外にも、それらが体内で分解や修飾を受けた抱合体も多く含まれる。抱合体の多くは、データベースに存在しないため、メタボローム解析でのバイオマーカーの探索を困難にすることが多い。本研究では、抱合体の推測から同定までの手法を確立し、本手法を用いて同定した抱合体が栄養指導に応用可能であるかを評価した。 |

| 論文・学会等の発表 | 学会発表 2021年5月 第64回日本糖尿病学会年次学術集会 口頭 筆頭 「炭水化物摂取量を反映するバイオマーカーの開発」 2021年7月 第75回 日本栄養・食糧学会大会 学生優秀発表審査ポスター 筆頭 「尿中ナトリウム/カリウム比の上昇は、関節リウマチ患者において疾患活動性の上昇と相関する: KURAMAデータベース を用いた検討」 2022年1月 第24回25回日本病態栄養学会年次学術集会 若手奨励賞審査口頭 筆頭 「メタボローム解析を用いた生理活性を有する食品成分のヒト体内動態の評価」 2022年6月 第76回 日本栄養・食糧学会大会 学生優秀発表審査ポスター 筆頭 「メタボローム解析を用いた生理活性を有する食品成分のヒト体内動態評価のためのデータベース構築」 2022年10月 第44回日本臨床栄養学会総会・第43回日本臨床栄養協会総会・第20回大連合大会 若手奨励賞審査口頭 筆頭 「メタボローム解析を用いた食品成分のヒト体内動態評価およびバイオマーカー開発のためのデータベース構築」 2023年1月 第25回26回日本病態栄養学会年次学術集会 若手奨励賞審査口頭 筆頭 「食品摂取の多様性の増加は、脂肪肝指数の低下と関連する:地域住民コホート-ながはまスタディからの報告」 受賞歴 2022年1月 第24回25回日本病態栄養学会年次学術集会 若手研究独創賞 2022年1月 第24回25回日本病態栄養学会年次学術集会 一般演題座長賞 2022年7月 第76回日本栄養・食糧学会大会 トピックス賞 2022年10月 第44回日本臨床栄養学会総会・第43回日本臨床栄養協会総会・第20回大連合大会 若手奨励賞 2023年1 月 第25回26回日本病態栄養学会年次学術集会 若手研究会長賞 論文 Urinary sodium-to-potassium ratio is a dual indicator of hypertension and current disease activity in patients with rheumatoid arthritis, Arthritis Res. 2021 Mar 27;23(1):96. 共著 Influence of dietary habits on depression among patients with rheumatoid arthritis: a cross-sectional study using KURAMA cohort database, Plos One 2021 July 19 accepted. 共著 |

(提出日:2023/12/28)

橋爪 雄生

| 申請者・所属 | 橋爪 雄生 医学研究科 医科学専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | 複雑な行動変化の過程で、戦略の切り替えを行う神経回路の探索 |

| 研究期間 | 2021年4月5日~2023年12月31日 |

| 研究成果の概要 | 脳の情報処理には多くの制約があるため、単純化された特殊な環境でない限り、状況変化を論理的に推定し意思決定を「最適化」することは困難である。そのため、複雑な現実世界では、一定の目標水準を達成するたびに逐次的に次の目標をめざす「満足化」に基づく意思決定が重要であり、ヒトの適応的な行動を説明できることが多い。 従来の研究ではあまり注目されてこなかったこの行動について、その行動を担う脳領域を解明するべく、京都大学情報学研究科の今井宏彦助教との共同研究を行い、全脳レベルでの神経活動計測が可能なfMRI撮像を実施した。これにより、複数の特定の脳領域が「満足化」に基づく意思決定に関与することが明らかになった。 |

| 論文・学会等の発表 |

(提出日:2023/12/28)

張 琦

| 申請者・所属 | 張 琦 医学研究科 医学専攻 博士課程 3年 |

| 研究課題名 | Exploring the role of ACE2 in pericyte-fibroblast transition in breast cancer |

| 研究期間 | 2021年12月1日~2024年3月31日 |

| 研究成果の概要 | Through analysis of the GEO dataset comparing responders and non-responders to immunotherapy plus anti-angiogenic therapy, we found that ACE2 expression was up-regulated in the breast cancer tumors of responders, along with increased pericyte coverage. Hence, we hypothesized that ACE2 expression was associated with vascular normalization and treatment efficacy in breast cancer. We found that ACE2 was highly expressed in the pericytes of normal mammary glands of the mouse. However, we could not find ACE2-expressing pericytes in the tumor vessels of mouse breast cancer xenografts. Knocking down of ACE2 using sh-RNA in mouse brain-derived pericytes induced fibroblast-like morphological change, along with the upregulation of fibroblast-related markers and downregulation of pericyte-related markers. These results implied that ACE2 could be a key regulatory factor of pericyte-fibroblast transition (PFT) that could lead to vascular abnormality and treatment resistance. |

| 論文・学会等の発表 | Not yet. |

(提出日:2023/12/28)

中道 園子

| 申請者・所属 | 中道 園子 医学研究科 人間健康科学系専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | 弘前健診データを用いた東洋・西洋医学的視点からのMulti-view Analysis |

| 研究期間 | 2021年4月12日~2023年12月31日 |

| 研究成果の概要 | 本研究は、弘前検診健診データを活用し、東洋医学の解釈が現代医学データとどのように関連しているかを分析した。東洋医学における体質分類及び病気の傾向が、西洋医学的なデータと比較検討され、両者の相関を明らかにすることで、医学的診断及び治療法の新たな視点を探求した。研究の成果として、漢方処方に用いられる未病を分類である「証」と現代医学データとの関連が示唆され、これらの成果は学会にて発表された。 |

| 論文・学会等の発表 | 本研究の成果は、2023年5月19日に開催されたSAR国際研究会議で「Toward universally explainable Oriental Medicine: correlation analysis of the “Syndrome(証)” using real-world health care data」というタイトルでポスター発表を行った。 |

(提出日:2023/12/28)

堤 貴彦

| 申請者・所属 | 堤 貴彦 医学研究科 医学専攻 博士課程 4年 |

| 研究課題名 | 手術の際に患者が載せられる手術台が地震災害時において安全であるかどうかを検証する |

| 研究期間 | 2021年4月14日~2023年12月31日 |

| 研究成果の概要 | 背景:地震発生時における手術室の全身麻酔患者の安全についてはこれまで検証実験がされておらず、転倒やその他の有害事象が生じるかは不明である。 手法:震動台実験装置を使用し、手術台を複数の条件下(手術体位、床材、入力する地震波の種類)で振動させその被害状況を検証した。 結果:特定の状況下で、手術台は転倒やロッキングを起こした。 |

| 論文・学会等の発表 | 刊行状況:投稿予定 題名:Operating table stability and patient safety during an earthquake based on the results of a shaking table experiment 雑誌名:The British Journal of Anesthesia 著者名:Takahiko Tsutsumi1,, Keita Fukuyama1, Kazumasa Kishimoto1, Yukiko Mori1, Osamu Sugiyama1, GoshiroYamamoto1, Masahiro Kurata2, Ueshima Hiroaki1, Kenichi Saito1, Tomohiro Kuroda1, Shigeru Otsuru1 1, Graduate School of Medicine and Faculty of Medicine, Kyoto University, Kyoto, Japan 2 Department of Earthquake Resistant Structures, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, Kyoto, Japan |

(提出日:2023/12/27)

叶 蔚然

| 申請者・所属 | 叶 蔚然 医学研究科 医科学専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | Determining predictive biomarker cutoff point for guiding treatment decisions |

| 研究期間 | 2021年4月10日~2023年12月31日 |

| 研究成果の概要 | During our interdisciplinary joint research project, we explored an approach aimed at establishing the cutoff range for a continuous predictive biomarker. The minimum clinically important difference from the clinical perspective is combined in this approach. We focused on a time-to-event outcome, and it could be modified to analyze continuous or binary outcomes. |

| 論文・学会等の発表 |

(提出日:2023/12/25)

MITTAL SWATI

| 申請者・所属 | MITTAL SWATI 医学研究科 社会健康医学系専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | Healthcare services utilization, healthcare use satisfaction and social support: A survey among Indians immigrants residing in Japan |

| 研究期間 | 2021年4月8日~2023年12月31日 |

| 研究成果の概要 | Results: The sample size calculated for the quantitative study phase was 500. The researcher completed data collection on 24th Dec 2023 from 500 participants. The combined results of both quantitative and qualitative phase will be submitted once the study is completed. |

| 論文・学会等の発表 | Publications: Mittal S, Komiyama M, Ozaki Y, Yamakage H, Satoh-Asahara N, Yasoda A, Wada H, Funamoto M, Shimizu K, Miyazaki Y, Katanasaka Y, Sunagawa Y, Morimoto T, Takahashi Y, Nakayama T, Hasegawa K. Impact of Short-term Smoking Cessation on Pocket Depth and Bleeding in the Gingiva, Acta Odontologica Scandinavica. 2022;80(4):258-63. Mittal S, Uchida T, Nishikawa Y, Okada H, Schnoll RA, Takahashi Y, Nakayama T, Takahashi Y. Knowledge and self-efficacy among healthcare providers towards smoking cessation and modern tobacco products in Japan. Journal of Preventive Medicine Reports. 2021,24:101649. Mittal S, Okada H, Bermingham M, Onda M, Farrelly S, Zaki M, Nakayama T. Community pharmacists’ attitude, practice and confidence in supporting people with diabetes in Japan and Ireland: A cross-sectional survey. (Accepted-Yakugaku Zasshi) Mittal S, Sanjeev MA, Thangaraja A, Assessment of the Psychometric Properties of the Hindi Version of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support. (Accepted- Journal of Health Management) Mittal S, Komiyama M, Ozaki Y, Yamakage H, Satoh-Asahara N, Yasoda A, Wada H, Funamoto M, Katanasaka Y, Sunagawa Y, Morimoto T, Takahashi Y, Nakayama T, Hasegawa K. Effect of smoking initiation age in young adulthood on nicotine dependency. (Accepted- European Heart Journal-Open) Presentations: Knowledge and self-efficacy among healthcare providers towards smoking cessation and modern tobacco products in Japan: An observational study, Japan-Korea Joint Symposium, 11th September, 2021. Evaluation of Training Program among healthcare Providers towards Novel Tobacco Products in Japan. 6th Annual Meeting of the Japanese Society for Clinical Knowledge, 12th March, 2022. Effect of Smoking Initiation Age in Young Adulthood on Nicotine Dependency. Asian Pacific Society of Cardiology Congress (APSC), Singapore, 13th July, 2023. Atherogenic biomarkers and gingival bleeding among smokers. Poster presentation. Asian Pacific Society of Cardiology Congress (APSC), Singapore, 13th July, 2023. |

(提出日:2023/12/27)

青木 啓輔

| 申請者・所属 | 青木 啓輔 薬学研究科 医薬創成情報科学専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | 鏡像VHH抗体を基盤とした免疫原性低減型新規免疫チェックポイント阻害剤の創製 |

| 研究期間 | 2021年4月1日~2023年12月31日 |

| 研究成果の概要 | 本研究では、従来のタンパク質製剤の課題である免疫原性を低減した新たな医薬品モダリティの創製を目指し、抗体の結合能を維持する最小ドメインとして知られるVHH抗体の鏡像分子「鏡像VHH抗体」の開発に向けた検討を行った。まず、鏡像VHH抗体の化学合成プロセスを確立し、鏡像VHH抗体のマウスへの投与では抗薬物抗体の産生がほとんど誘導されないことを明らかにした。続いて、ファージディスプレイ法を用いた鏡像VHH抗体の探索プロセスを確立し、疾患関連標的に対して結合する新規の鏡像VHH抗体を取得した。また、化学合成例のない疾患標的タンパク質の化学合成プロセスを構築した。化学合成した鏡像タンパク質を用いて鏡像VHH抗体の探索を実施し、鏡像VHH抗体の取得に必要となる相補性決定領域の配列情報を見出した。 |

| 論文・学会等の発表 | [論文の投稿・発表等の状況] Aoki, K.; Manabe, A.; Kimura, H.; Katoh, Y.; Inuki, S.; Ohno, H.; Nonaka, M.; Oishi, S. Mirror-Image Single-Domain Antibody for a Novel Nonimmunogenic Drug Scaffold. Bioconjug. Chem. 34(11) 2055–2065. (2023) Suzuki, S.; Kuroda, M.; Aoki, K.; Kawaji, K.; Hiramatsu, Y.; Sasano, M.; Nishiyama, A.; Murayama, K.; Kodama, E. N.; Oishi, S.; Hayashi, H. Helix-based screening with structure prediction using artificial intelligence has potential for the rapid development of peptide inhibitors targeting class I viral fusion. RSC Chem. Biol. 5 (2024), in press. その他、自身が筆頭著者の論文3報を近日中に投稿予定(投稿中含む) [学会発表] 第54回若手ペプチド夏の勉強会、血管内皮増殖因子VEGFに対して特異的に結合する鏡像VHH抗体の探索、2022/8/8 第59回ペプチド討論会、Investigation of the Immunogenicity of Mirror-image Single-domain Antibody、2022/10/26 第39回メディシナルケミストリーシンポジウム、VEGF結合活性を示す鏡像VHH抗体の探索研究、2022/11/23 日本薬学会第143年会、免疫原性の低減を志向した鏡像VHH抗体の開発、2023/3/28 創薬懇話会2023、免疫原性の低減を志向した鏡像VHH抗体の開発、2023/6/08 28th American Peptide Symposium, Mirror-Image VHH for Less Immunogenic Protein Therapeutics, 2023/6/28 第3回研究交流サロン、Development of Mirror-Image VHH for a Novel Protein Therapeutics with Less Immunogenicity、2023/9/27 |

(提出日:2023/12/27)

松本 杏美莉

| 申請者・所属 | 松本 杏美莉 医学研究科 人間健康科学系専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | 「注意の焦点」の強調による運動パフォーマンス向上効果とその中枢神経機構の解明 |

| 研究期間 | 2021年4月3日~2023年12月31日 |

| 研究成果の概要 | 運動パフォーマンスを促進するとされる「注意の焦点」の効果に着目し,経頭蓋磁気刺激法および末梢神経電気刺激法を用いてその中枢神経機構を明らかにした.同一の手指運動を実行する際,関節運動を伴う動的な運動では,自身の身体よりも運動の結果に注意を向けながら実行した方が皮質脊髄路の興奮性が増大し,その興奮性変化が大脳皮質レベルで生じている可能性を明らかにした.一方,関節運動を伴わない静的な運動では「注意の焦点」による皮質脊髄路興奮性の差異がみられないことが分かった.これは「注意の焦点」が中枢運動指令に与える影響が運動様式によって異なる可能性を示唆し,本結果は対象者の運動機能回復を効果的に促進するリハビリテーション法確立への応用が期待できる. |

| 論文・学会等の発表 | 【原著論文】 Matsumoto A, Ogawa A, Oshima C, Aruga R, Ikeda M, Sasaya R, Toriyama M, Irie K, Liang N. Corticospinal and intracortical modulations to optimize attentional focus during dynamic and static exercise. Journal of Applied Physiology (under revision). 【国際学会での発表】 Matsumoto A, Ogawa A, Oshima C, Irie K, Liang N. The effects of different muscle contraction modes on the effectiveness of attentional focus: a TMS study. 39th IUPS Congress, P01-014, 2022. 【国内学会での発表】 松本 杏美莉,小川 明莉,大島 千尋,入江 啓輔,梁 楠. 注意の焦点が皮質脊髄路の興奮性に及ぼす影響は筋力発揮様式によって異なる. 第99回日本生理学会大会,OP05-03,2022年. 松本 杏美莉,小川 明莉,大島 千尋,入江 啓輔,梁 楠. 注意の焦点が主動筋と近接筋の皮質脊髄路興奮性に与える影響について. 第56回日本作業療法学会,PP-4-2,2022年. 松本 杏美莉,小川 明莉,大島 千尋,有賀 理恵子,池田 舞衣,入江 啓輔,梁 楠. 筋収縮様式の違いが「注意の焦点」課題時の皮質および脊髄の興奮性に与える影響について. 第16回日本作業療法研究学会学術集会,07,2022年. 松本 杏美莉,小川 明莉,大島 千尋,有賀 理恵子,池田 舞衣,入江 啓輔,梁 楠. 運動様式の違いが注意の焦点化に伴う随意運動課題遂行時の皮質興奮性および抑制性機構に与える影響について. 日本生理学会第100回記念大会,061,2023年. |

(提出日:2023/12/25)

保倉 祥太

| 申請者・所属 | 保倉 祥太 医学研究科 医学専攻 博士課程 4年 |

| 研究課題名 | CRISPR screeningを用いたマクロファージの代謝調節機構の包括的解明 |

| 研究期間 | 2021年4月4日~2023年12月31日 |

| 研究成果の概要 | 炎症性マクロファージにおいて、Hypoxia Inducible Factor 1α(HIF-1α)が安定化するメカニズムをCRISPRスクリーニングの手法を用いることで網羅的に解析を行い、新規のHIF-1αの制御因子を同定した。本制御因子を欠損することでマクロファージにおけるHIF-1αの発現が亢進し、HIF-1αの標的遺伝子の発現が増強することを明らかにした。また、炎症条件下において本制御因子がHIF-1αを制御する分子メカニズムを明らかにし、マクロファージ特異的なノックアウトマウスを用いて生物学的な意義についても探索を行った。 |

| 論文・学会等の発表 | 【学会発表】 Analysis of metabolic reprogramming in macrophage utilizing genome-wide CRISPR screening (JSICR/MMCB 2023 Joint symposium, 2023/05/25) 論文投稿準備中 |

(提出日:2023/12/25)

Leah Men Shin Kuo

| 申請者・所属 | Leah Men Shin Kuo 医学研究科 医科学専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | The role of liquid-liquid phase separation in developing the synaptic nanoarchitecture |

| 研究期間 | 2022年4月11日~2023年12月31日 |

| 研究成果の概要 | I found that CaMKII expression increases over development in primary hippocampal neurons using western blot. Furthermore, AMPAR and NMDAR nanodomain segregation also increases with development and this correlates with an increase in CaMKII expression. Thus, I overexpressed CaMKII in young neurons which caused an increase in AMPAR and NMDAR nanodomain segregation. These results show that CaMKII may play a key role in driving AMPAR and NMDAR nanodomain organization in the synapse. |

| 論文・学会等の発表 | • The 46th annual meeting of the Japan Neuroscience Society (poster presentation) • Paper in scientific journal (planning to submit) |

(提出日:2023/12/22)

田外 秀俊

| 申請者・所属 | 田外 秀俊 医学研究科 人間健康科学系専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | トリガー残基への局所的熱印加分子動力学法によるタンパク質大規模構造変化のサンプリング効率向上 |

| 研究期間 | 2021年4月13日~2023年12月31日 |

| 研究成果の概要 | 機能発現において長い時間をかけてタンパク質に起こる構造変化等のレアイベントを観察するため、サンプリング対象となる計算結果を得た。比較的大きなタンパク質glutamine binding protein (GBP), adenylate kinase (ADK) のapo, holo構造について1μsのConventional-AAMD (全原子分子動力学) シミュレーションをT=300K, 340Kの2温度で5回実行した。得られた構造変化情報について特定のトリガー残基の発見及びそのトリガー残基に対する局所的熱印加したMDにより構造変化の頻度調査が今後の課題である。 |

| 論文・学会等の発表 | なし |

(提出日:2023/12/25)

大井 由貴

| 申請者・所属 | 大井 由貴 医学研究科・医学専攻・博士課程 4年 |

| 研究課題名 | 高齢者白質病変の分布の層別化と定量化に基づく既存の画像解析を改善する手法の開発:白質-臨床症状の相関解明にむけて |

| 研究期間 | 2021年4月7日~2023年12月31日 |

| 研究成果の概要 | 大脳皮質の機能を理解する手法の一つに、MRI画像を使った皮質表面解析がある。高齢者のMRIには白質病変が見られることが知られているが、その画像解析への影響についてはあまり注目されていなかった。白質病変はMRI画像上で大脳皮質と似た色調を持つため、従来の解析では誤認識が起こりうる。この研究では、機械学習を用いて白質病変を検出し、皮質白質境界の誤判定を修正する新しいプログラムを開発した。このプログラムは、特に白質病変が多い場合に効果的であり、皮質表面解析の精度を向上させた。将来的には、認知症の病態解明や個別化医療に寄与する可能性がある。 |

| 論文・学会等の発表 | Yuki Oi, Masakazu Hirose, Hiroki Togo, Kenji Yoshinaga, Thai Akasaka, Tomohisa Okada, Toshihiko Aso, Ryosuke Takahashi, Matthew F. Glasser, Takuya Hayashi, Takashi Hanakawa (2023). Identifying and reverting the adverse effects of white matter hyperintensities on cortical surface analyses. Society for Neuroscience. Yuki Oi, Masakazu Hirose, Hiroki Togo, Kenji Yoshinaga, Thai Akasaka, Tomohisa Okada, Toshihiko Aso, Ryosuke Takahashi, Matthew F. Glasser, Takuya Hayashi, Takashi Hanakawa (2023). Identifying and reverting the adverse effects of white matter hyperintensities on cortical surface analyses. NeuroImage, 281:120377. |

(提出日:2023/12/25)

PAN XUCHI

| 申請者・所属 | PAN XUCHI 医学研究科 医学専攻 博士課程 4年 |

| 研究課題名 | 造血幹細胞の骨髄へのホーミングに重要な働きをするタンパク質とその糖鎖構造についての解析 |

| 研究期間 | 2021年4月2日~2023年12月31日 |

| 研究成果の概要 | CXCR4の遊走活性に重要なSer5とSer9にO型糖鎖が付加しているかどうかをWestern blot とLectin blotを用いて解析した。 CXCR4のAsn11にN型糖鎖が付加していることが既に報告されているので、Asn11を変異すると、N型糖鎖の付加ができなくなり、CXCR4の分子量が明らかに小さくなりました。Asn11にN型糖鎖がついてない状態で、さらに、Ser5や、Ser9、Ser5とSer9を変異させ、それらの分子量をWestern blotで確認した。Ser5とSer9の1ヶ所のみの変異体の分子量は、Asn11変異と変わらないが、Ser5とSer9の2ヶ所変異の分子量は、Asn11変異体の分子量よりさらに小さくなった。 次に、O型糖鎖根元のGalNAc(Nアセチルガラクトサミン)を認識するVVLレクチンとの結合を分析したところ、変異体とVVLの結合は野生型より少なくなった。以上の結果より、Ser-5とSer-9にO型糖鎖が結合していることが示唆された。 |

| 論文・学会等の発表 | 1.36th International Mammalian Genome Conference (IMGC2023), Tsukuba, Japan (2023.3.28-2023.3.31), ポスター発表。「Study on proteins and glycans that play an important role in bone marrow homing of hematopoietic stem cells」. 2.第46回日本分子生物学会年会、神戸(2023.12.06-2023.12.08)、口頭発表&ポスター発表。「造血幹細胞の骨髄へのホーミングに重要な働きをするタンパク質とその糖鎖構造についての研究」 3.(予定)第71回日本実験動物学会、京都(2024.05.29-2023.05.31)、口頭発表&ポスター発表。「造血幹細胞の骨髄へのホーミングに重要な働きをするタンパク質とその糖鎖構造についての研究」 |

(提出日:2023/12/25)

角間 萌美

| 申請者・所属 | 角間 萌美 医学研究科 医科学専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | 膵臓が産生する IL- 7 と制御性 T 細胞による膵臓の恒常性維持機構の解明 |

| 研究期間 | 2021年4月15日~2023年12月31日 |

| 研究成果の概要 | まず、膵臓がIL-7を産生するかどうかをIL-7-GFPレポーターマウスと免疫組織染色法を用いて検討した。その結果、特に膵臓の外分泌細胞がIL-7/GFPシグナルを強く示すことを見出した。また、肝臓の制御性T細胞がIL-7レセプター(IL-7R)を発現するかどうかを、フローサイトメトリー法を用いて検討した。その結果、肝臓の制御性 T細胞がIL-7Rを高発現することを見出した。これは IL-7Rを低発現しIL-7非依存性である通常の制御性T細胞とは異なっていた。さらに、マウスにCaeruleinを投与して急性膵炎モデルを作成し、投与量と投与方法を検討した。 |

| 論文・学会等の発表 | 該当なし |

(提出日:2023/12/15)

SAIZONOU OMOLOTO MARIE ANGE JOELLE

| 申請者・所属 | SAIZONOU OMOLOTO MARIE ANGE JOELLE 医学研究科 人間健康科学系専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | Lower limbs posture during human embryonic and early-fetal development |

| 研究期間 | 2021年4月9日~2023年12月31日 |

| 研究成果の概要 | During the fetal and early postnatal periods, the pre-axial border is moved medially and the sole of the foot can be applied to the ground. Precise time line until arriving at this posture is still ill understood. Therefore, we analysed 3D position of the femur to the body axis using anatomical landmark on the joints in lower limb. MRI images from a total of 142 human embryo from the Kyoto Collection were used. At fetal period, flexion angle in most samples were ranged between 90-120 degree, relatively constant compared to hip abduction and adduction. Hip joint abduction was about 78 degree at CS19, gradually decreased to about 27 degree at CS23. The average angle at fetal period was approximately 13 degree, which was various among samples. The average angle at fetal period was approximately 43 degree, which was various among samples. Flexion, abduction and rotation of hip, linearly correlated by each combination during embryonic period. This suggest that posture of the femur at each stage is three dimensionally constant, and that changed gradually and smoothly according growth. |

| 論文・学会等の発表 | 1- Articles Takakuwa T*, Saizonou MA, Fujii S, Kumano Y, Ishikawa A, Aoyama T, Imai H, Yamada S, Kanahashi T. Femoral posture during embryonic and early fetal development: An analysis using landmarks on the cartilaginous skeletons of ex vivo human specimens. PLoS One, 2022, 18(5): e0285190. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0285190 Saizonou MA, Kitazawa H, Kanahashi T, Yamada S, Takakuwa T*. Epithelial development of the urinary collecting system in the human embryo. PLoS One, 2023. Submitted. 2- Presentation 128th Annual Meeting of the Japan Anatomical Society and National Scientific Meeting 18th to 19th March 2023. Epithelial development of the urinary collecting system in the human embryo (Poster presentation) Research Networking Salon 27th to 29th September 2023. Epithelial development of the urinary collecting system in the human embryo (Poster presentation) |

(提出日:2023/12/11)

増田 達哉

| 申請者・所属 | 増田 達哉 医学研究科 人間健康科学系専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | 難治性神経膠芽腫に対するCROX(Cluster Regulation of RUNX)法を用いた抗腫瘍効果の検討 |

| 研究期間 | 2021年4月6日~2023年10月31日 |

| 研究成果の概要 | 膠芽腫は極めて難治性の脳腫瘍であり、転写因子RUNX1が膠芽腫の増殖や転移、浸潤、血管新生等に関与することが報告されている。RUNX1ノックダウンおよび新規のRUNXファミリー阻害剤クロラムブシル-M’(Chb-M’)は、膠芽腫細胞に対して、RUNX1-BIRC5/PIF1-p21パスウェイを介して抗腫瘍効果を示した。さらに、LN229細胞及び患者由来膠芽腫細胞を用いたNOGマウスへの頭蓋内移植実験において、Chb-M’は血液脳関門を通過し、顕著な腫瘍抑制効果を示した。RUNXファミリー包括的阻害は膠芽腫の新規の治療戦略となる可能性があり、Chb-M’は難治性膠芽腫患者の治療における有望な薬剤となる可能性が示唆された。 |

| 論文・学会等の発表 | ・論文関係 Hattori EY#, Masuda T#, Mineharu Y, et al. A RUNX-targeted gene switch-off approach modulates the BIRC5/PIF1-p21 pathway and reduces glioblastoma growth in mice [published correction appears in Commun Biol. 2022 Sep 27;5(1):1021]. Commun Biol. 2022;5(1):939. Published 2022 Sep 9. doi:10.1038/s42003-022-03917-5. #Contributed equally. ・学会発表 1. 増田達哉、杉山弘、上久保靖彦。多様な難治性癌に対する転写因子RUNXファミリー制御を用いた新規癌治療戦略の構築。京都大学メディカルイノベーション大学院プログラム プログラムオフィサー(PO)訪問。令和4年6月3日。京都大学医学研究科先端科学研究棟。Poster. 2. 荒川芳輝、山本悦子、増田達哉、峰晴陽平、宮本享、杉山弘、上久保靖彦。Pyrrole-imidazole polyamideを用いたRUNX転写因子阻害によるグリオーマの治療薬剤開発。第22回日本分子脳神経外科学会。令和4年7月22日。石川県立音楽堂・交流ホール。 3. 増田達哉、杉山弘、上久保靖彦。多様な難治性癌に対する転写因子RUNXファミリー制御を用いた新規癌治療戦略の構築。第1回 MIP交流会「~次世代のメディカルイノベーターの集い~」。令和4年7月22日。京都大学芝蘭会館別館。Poster. |

(提出日:2023/11/6)

藤 浩平

| 申請者・所属 | 藤 浩平 医学研究科 医学専攻 博士課程 4回生 |

| 研究課題名 | ケモプロテオミクスによる青色光で酸化されたタンパク質の網羅的同定 |

| 研究期間 | 2021年12月1日~2023年6月1日 |

| 研究成果の概要 | 青色光を生細胞に照射すると、内因性光増感剤から一重項酸素が生成され、核酸、脂質、タンパク質が酸化される。これら生体分子の中でも、酸化されるタンパク質はほとんど分かっていなかった。その理由は、それを解析するための方法論が確立されていなかったためである。本研究では、その方法論を確立し、酸化されるタンパク質の網羅的同定を行った。 ケモプロテオミクス手法を採用することで、酸化されるタンパク質を解明することに成功した。細胞表面タンパク質が酸化されやすいことが判明し、中でも細胞接着機能を持つインテグリンが酸化されやすかった。酸化されたインテグリンはその機能を失っていることがわかった。 |

| 論文・学会等の発表 | [論文] Toh, K.; Nishio, K.; Nakagawa, R.; Egoshi, S.; Abo, M.; Perron, A.; Sato, S.; Okumura, N.; Koizumi, N.; Dodo, K.; Sodeoka, M. and Uesugi, M.* “Chemoproteomic Identification of Blue-Light-Damaged Proteins” J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 20171–20176. [国内・国際学会発表] 藤浩平, 西尾幸祐, 中川れい子, 江越脩祐, 安保真裕, ペロンアメリ, 佐藤慎一, 奥村直毅, 小泉範子, 闐闐孝介, 袖岡幹子, 上杉志成 “Chemoproteomic Identification of Blue-Light-Damaged Proteins” 創薬懇話会2023湯河原, 神奈川, 2023. 藤浩平, 西尾幸祐, 中川れい子, 江越脩祐, 安保真裕, ペロンアメリ, 佐藤慎一, 奥村直毅, 小泉範子, 闐闐孝介, 袖岡幹子, 上杉志成 “Chemoproteomic Identification of Blue-Light-Damaged Proteins” Japanese Society for Chemical Biology, 大阪, 2023. Toh, K. and Uesugi, M. “Chemoproteomic Identification of Blue-Light-Damaged Proteins” ChemBioNara2023, 奈良, 2023. 藤浩平, 上杉志成 “青色光照射で酸化される細胞内タンパク質の網羅解析”, 第16回バイオ関連化学シンポジウム” 愛知, 2022. 藤浩平, 上杉志成 “Chemoproteomic Identification of Blue-Light-damaged Proteins in Living Cells” Japanese Society for Chemical Biology, 富山, 2022. |

(提出日:2023/5/10)

劉 楓

| 申請者・所属 | 劉 楓 (Feng Liu) 薬学研究科 薬科学専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | The phosphatase activity of soluble epoxide hydrolase maintains steady-state lipid turnover linked with autocrine signaling in peritoneal macrophages |

| 研究期間 | 2021年9月1日~2023年3月31日 |

| 研究成果の概要 | 可溶性エポキシドヒドロラーゼは、N末端のホスファターゼ(N-phos)ドメインとC末端のエポキシドヒドロラーゼ(C-EH)ドメインを持つ二機能性酵素である。C-EHは様々な炎症状態に寄与し、N-phosについては、これまであまり検討されてこなかった。腹膜マクロファージにおいて、N-phos阻害剤であるアミノヒドロキシ安息香酸(AHBA)は、脂質代謝の分布を変化させることにより、内在性のリゾホスファチジン酸およびトロンボキサンA2受容体を活性化し、シグナルの下流では、ホスホリパーゼCが促進されて細胞内のCa2+貯蔵を抑制したと推定された。このことから、N-phosはオートクラインシグナルを介したリン脂質代謝の定常状態を維持し、マクロファージにおける炎症反応を制御するターゲットとして期待されていることがわかった。 |

| 論文・学会等の発表 | 論文投稿 The phosphatase activity of soluble epoxide hydrolase maintains steady-state lipid turnover linked with autocrine signaling in peritoneal macrophages. Feng Liu, Xueying Diao, Eriko Suzuki, Keiji Hasumi and Hiroshi Takeshima. 《iScience》 under review 学会発表 【日本薬学会第143年会(札幌)】ポスター発表 演題番号:26P2-pm1-004S 演題名 :腹腔マクロファージにおける可溶性エポキシド加水分解酵素の脱リン酸化酵素活性によるリン脂質代謝回転、キナーゼ情報伝達とCa2+ ハンドリングとの連関調節 |

(提出日:2023/4/5)

石川 葵

| 申請者・所属 | 石川 葵 医学研究科 人間健康科学系専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | 胎生期ラットの膝関節組織中に発現する靭帯の発生に関与する遺伝子の発現位置の解析 |

| 研究期間 | 2021年4月1日~2022年12月31日 |

| 研究成果の概要 | 胎生期のラットを対象として、膝関節内に発生する靭帯の形態の時系列的変化を解明するため、ラット胎生期16-18日のHE染色組織切片の高倍率連続切片画像データを作成し、3次元解析ソフト(Amira)にて連続組織切片から膝関節(主に大腿骨、脛骨、十字靭帯、半月板)の3次元像を再構成した。これにより、より詳細な膝関節内の微細な構造の発生の解析が可能となった。また、それに伴って靭帯組織中に発現する遺伝子を評価し、遺伝学的な側面からも靭帯の発生の時系列的変化を解析するため、ホルマリン固定後パラフィン切片を作成し、組織切片における発現RNAを可視化するin situ hybridization(ISH)を用いて靭帯の発生に関与すると言われるMohawk遺伝子(Mkx)の発現位置を可視化するためのMkxのISHのプロトコルの作成を推進した。 |

| 論文・学会等の発表 | 特になし |

(提出日:2023/1/10)

NI XUEJUN

| 申請者・所属 | NI XUEJUN 医学研究科 医学専攻 博士課程 4年 |

| 研究課題名 | Three-dimensional analysis of genetically-defined striosome compartments in the striatum using whole-brain fluorescence imaging and computational image reconstruction with a single-cell resolution |

| 研究期間 | 2021年12月1日~2022年12月31日 |

| 研究成果の概要 | I succeeded in visualization of MOR-enriched striosome compartments by transgene mice, and attempted to conduct a novel high-speed serial section fluorescence imaging technology, called as FAST. With the help of Prof. Imayoshi at Graduate School of Biostudies in my collaboration work, we succeeded in obtaining the accurate anatomical positions of the striatal cells in the striatum in single-cell resolution. Responding to a larger challenge of image data processing, for example:(1) accuracy of FOVs stitching; (2) shading correction of stitched image; (3) detection of real surface of the tissue; (4) resolution variation in the depth of section; (5) computational equipment for analysis of the enormity data from obtained from the 16bit raw TIFF format. Firstly, after several trials, we found the most suitable condition to fix the brain tissue and succeeded to obtain the slice up to 20-25um, that solved the resolution loss occurred in 40um-thickness slice. Secondly, we succeed to raise the accuracy of FOVs stitching and optimized the shading correction of stitched image by ‘FastManage’ that specifically developed to solve the problem of image processing. After trying various registration methods to normalize the whole brain data, such as mBrainAligner, SPM12, ANTs, we found ANTs that seem to be suitable to end this purpose. Then to raise the accuracy of resgistration, we need to obtain high quality autofluorescence image as moving image to be mapped by template image. To achieve this gola, we tried to obtain the autofluorescence image by different excitation wavelength in the following order: 361nm,488nm, 555nm, 670nm and succeeded to get a better image condition. Finally, after registration and normalization, I succeed to extract the area of striatum and binarize the signals of the striosome to compare across individuals. And now looking forward to the next results. |

| 論文・学会等の発表 |

(提出日:2023/1/4)

CAI TING

| 申請者・所属 | CAI TING 医学研究科 医学専攻 博士課程 4年 |

| 研究課題名 | Helicase A deficiency impairs myeloid lineage development and differentiation. |

| 研究期間 | 2021年10月1日~2022年12月31日 |

| 研究成果の概要 | We identified Helicase A as a previously undiscovered myeloid differentiation regulator in our screening. We have already confirmed it has crucial roles in myeloid development and differentiation in U937 cell line and hematopoietic-specific conditional knockout mice. We have further revealed the impaired developmental trajectories of Helicase A-deficient myeloid lineage cells in vivo, and observed upregulated expression of Interferon response genes in Helicase A-deficient myeloid progenitors by RNA-Seq with our collaborator from Institute for Life and Medical Sciences under the support of MIP Interdisciplinary Joint Research. Now we are exploring the relationship between this cell intrinsic IFN signaling activation and Helicase A-deficiency’s influences on myelopoiesis. |

| 論文・学会等の発表 |

(提出日:2023/1/4)

村松 迪代

| 申請者・所属 | 村松 迪代 医学研究科 人間健康科学系専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | 睡眠前後における運動・認知課題のパフォーマンスの変化およびその中枢機序に関する研究 |

| 研究期間 | 2022年1月1日~2022年12月31日 |

| 研究成果の概要 | 実験が計画通り開始できなかったことから、現時点で報告可能な成果は出ていません。2023年1月から3月までの間に20代の研究対象者20数名分の脳波データおよび運動技能学習におけるデータを取得する予定です。この実験の結果によって明らかになることは、仮眠を挟んだ運動技能学習(ミラー・トレーシング:鏡像描写)における若者の①脳波(主に運動の抑制に関係するといわれる20Hz前後)の半球間(または半球内)位相同期精度の変化と課題成績の相関の有無、②学習直後のREM(急速眼球運動)睡眠の量的変化と課題成績の相関の有無です。これらにより、運動技能学習を効果的に進展させ、学習記憶を正しく定着させるための条件に関し、従来よりも明確な解が得られます。 |

| 論文・学会等の発表 |

(提出日:2022/12/28)

徐 斯佳

| 申請者・所属 | 徐 斯佳(Sijia Xu) 医学研究科 医学専攻 博士課程 4年 |

| 研究課題名 | Epigenetic regulation research linking age, lifestyle, and dyslipidemia using CRISPR-Cas9 guided nanopore sequencing. |

| 研究期間 | 2021年12月5日~2022年12月31日 |

| 研究成果の概要 | We combined CRISPR-Cas9 and nanopore sequencing and successfully established an amplification-free sequencing system to identify familial hypercholesterolemia (FH) mutation. We detected pathogenic mutations in actual cases, including a large structural mutation that is challenging for traditional sequencing methods to report. The academic paper is in submission. |

| 論文・学会等の発表 | Title: CRISPR-Cas9-guided amplification-free genomic diagnosis for familial hypercholesterolemia using nanopore sequencing Name of Journal: Biochemical and Biophysical Research Communications Names of co-authors:Hiroki Shiomi, MD, PhD1; Yugo Yamashita, MD, PhD1; Satoshi Koyama, MD, PhD1; Takahiro Horie, MD, PhD1; Osamu Baba, MD, PhD1; Masahiro Kimura, MD, PhD1; Yasuhiro Nakashima, MD, PhD1; Naoya Sowa, MS2; Koji Hasegawa, MD, PhD2; Ayako Suzuki, PhD3; Yutaka Suzuki, PhD3; Takeshi Kimura, MD, PhD1; Koh Ono, MD, PhD1 Author affiliations 1 Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medicine, Kyoto University 2 Division of Translational Research, National Hospital Organization, Kyoto Medical Center 3 Department of Computational Biology and Medical Sciences, Graduate School of Frontier, Tokyo University. The state: In submission |

(提出日:2022/12/28)

旭 拓真

| 申請者・所属 | 旭 拓真 医学研究科 医科学専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | 加齢により枯渇する新規1型自然リンパ球の機能と維持機構の解明 |

| 研究期間 | 2021年12月1日~2022年12月31日 |

| 研究成果の概要 | 1型自然リンパ球のうち、加齢により減少するIL-7受容体陰性型の亜集団を解析した。これらの亜集団は胎児肝臓の前駆細胞から主に分化し、成体肝臓においても維持される。その維持には肝細胞由来のインターロイキン15が必要であることを、遺伝子変異マウスの解析から明らかにした。IL-7受容体陰性ILC1はがん細胞に対する高い細胞傷害性を持ち、近縁系統のナチュラルキラー細胞と比べ、迅速な機序で殺傷を行うことが分かった。以上の結果から、IL-7受容体陰性型の1型自然リンパ球は独自の細胞傷害性機構をもち、生体内での免疫監視に寄与していることが示唆された。こうした細胞が加齢により減少することは、高齢者におけるがん免疫の破綻と関連する可能性があり、今後はより詳細なメカニズムを解明していく必要がある。 |

| 論文・学会等の発表 | ・論文 Retinoic acid receptor activity is required for the maintenance of type 1 innate lymphoid cells Takuma Asahi, Shinya Abe, Yuya Tajika, Hans-Reimer Rodewald, Veronika Sexl, Hiroshi Takeshima, and Koichi Ikuta. International Immunology, Accepted. Liver type 1 innate lymphoid cells lacking IL-7 receptor are a native killer cell subset fostered by parenchymal niches Takuma Asahi, Shinya Abe, Guangwei Cui, Akihiro Shimba, Tsukasa Nabekura, Hitoshi Miyachi, Satsuki Kitano, Keizo Ohira, Johannes M. Dijkstra, Masaki Miyazaki, Akira Shibuya, Hiroshi Ohno, and Koichi Ikuta. Biorxiv. DOI: https://doi.org/10.1101/2022.11.03.514990 ・国際学会 Lineage heterogeneity underlies the multiple origins and functions of type 1 innate lymphoid cells Takuma Asahi, and Koichi Ikuta. The 28th East Asia Joint Symposium on Biomedical Research, 2022/10/27, |

(提出日:2022/12/28)

荒谷 剛史

| 申請者・所属 | 荒谷 剛史 医学研究科 医科学専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | ヒトGPCRの動的構造解析に向けた光作動性リガンド開発の構造基盤 |

| 研究期間 | 2021年1月20日~2022年12月31日 |

| 研究成果の概要 | Gタンパク質共役受容体(GPCR)は医薬品の重要なターゲット分子である。近年、XFEL(X線自由電子レーザー)を用いた動的な立体構造解析が発展しつつあり、GPCRへの応用が期待されている。そこで本研究では、名古屋大学工学研究科清中研究室と共同研究を行って、最適なGPCRと光作動性リガンド複合体の構造情報を提供することを目的とした。これまでに、GPCR-Aに抗体を結合させて構造を安定化し、光作動性リガンドLIG-Bとの複合体結晶の取得に成功しており、低分解能ながら立体構造を取得しており、リガンド結合ポケットに光作動性リガンドの存在を確認している。今後は、さらに高分解能のデータを取得するため結晶化条件の探索や暗所実験を行うなど、さらに条件を精査していく。 |

| 論文・学会等の発表 | ・令和三年度 新学術領域研究「高速分子動画」シンポジウム ポスター発表(2021年11月1日(月)〜2日(火))淡路夢舞台国際会議場 ・令和4年度 新学術領域研究「高速分子動画」シンポジウム ポスター発表(2022年11月21日(月)〜22日(火))淡路夢舞台国際会議場+オンライン(ハイブリッド開催) |

(提出日:2022/12/28)

杉本 涼裕

| 申請者・所属 | 杉本 涼裕 医学研究科 医科学専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | MECP2重複症候群における自己炎症メカニズムの解明 |

| 研究期間 | 2021年12月1日~2022年12月31日 |

| 研究成果の概要 | MECP2重複症候群患者由来のiPS細胞を免疫細胞の一つであるマクロファージへと分化誘導し、炎症誘発剤(LPS:Lipopolysaccharide)刺激に対する炎症性サイトカインの産生量をELISA法で測定した。その結果、刺激17時間後の培養上清中におけるIL-1β濃度が健常者群と比べて疾患群で有意に高かった。IL-1βは向炎症性サイトカインであることが知られており、当疾患における自己炎症の発症には、IL-1βの過剰産生が関与している可能性が示唆された。そこで、IL-1β過剰産生の原因遺伝子の同定に向けて、当疾患患者で特徴的に見られる遺伝子重複に着目し、遺伝子重複頻度が高いMECP2およびIRAK1の各遺伝子について疾患特異的iPS細胞で1コピーノックアウトを作製している。 |

| 論文・学会等の発表 | 特になし |

(提出日:2022/12/19)

北 悠人

| 申請者・所属 | 北 悠人 医学研究科 医科学専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | 新規ゲノム編集技術CRISPR-Cas3を用いたマルチエクソンスキッピングDMD治療法の開発 |

| 研究期間 | 2020年4月1日~2022年12月1日 |

| 研究成果の概要 | 共同研究先の櫻井研究室より提供して頂いたエクソン51-53欠失およびエクソン48-52欠失の患者由来iPS細胞(CiRA00458およびCiRA00646)に対し、CRISPR-Cas3を用いてマルチエクソンスキッピング(MES)の誘導を行い、そこからMES誘導に成功したサブクローンの取得に成功した。得られたサブクローンに対して、骨格筋細胞へ分化誘導する際に必要な転写因子MYOD1をpiggyBacシステムを用いて導入し、安定発現株を樹立した。次にMYOD1遺伝子が安定的に導入されたサブクローンを用いて骨格筋分化誘導を行い、骨格筋に分化させた。その後、免疫細胞化学染色を用いてジストロフィンタンパク質の発現を確認したところ、サブクローンにおいてジストロフィンタンパク質の発現回復を確認できた。 |

| 論文・学会等の発表 | 題名:Multiplexed CRISPR-Cas3 system for inducing multi-exon skipping in DMD patient-derived iPSCs 著者名:Yuto Kita, Yuya Okuzaki, Youichi Naoe, Natsumi Okawa, Akane Ichiki, Tatsuya Jonouchi, Hidetoshi Sakurai, Yusuke Kojima, Akitsu Hotta として、Stem Cell Reportsに投稿中。 演題:Induction of multi-exon skipping by Dual-CRISPR-Cas3 system towards DMD genome editing therapy 著者名:Yuto Kita, Yuya Okuzaki, Youichi Naoe, Natsumi Okawa, Akane Ichiki, Tomoji Mashimo, Hidetoshi Sakurai, Yusuke Kojima, Akitsu Hotta 日本ゲノム編集学会第7回大会 2022年6月7日 ポスター発表 演題:Induction of gigantic deletions for multi-exon skipping-based DMD therapy by the dual CRISPR-Cas3 著者名:Yuto Kita, Yuya Okuzaki, Youichi Naoe, Natsumi Okawa, Akane Ichiki, Tomoji Mashimo, Hidetoshi Sakurai, Yusuke Kojima, Akitsu Hotta 第74回日本細胞生物学会大会 2022年6月28日 ポスター発表 演題:Utilization of multiplexed CRISPR-Cas3 system for multi-exon skipping in DMD patient-derived iPSCs 発表者:Yuto Kita OIST-Kyoto University Joint Workshop -Challenges in Biomedical Complexity- 2022年11月3日 口頭発表 |

(提出日:2022/12/2)

中村 和史

| 申請者・所属 | 中村 和史 医学研究科 医学専攻(腎臓内科) 博士課程 4年 |

| 研究課題名 | RNA結合蛋白質Zc3h13を介した転写後修飾による免疫応答制御機構の解明 |

| 研究期間 | 2019年4月25日~2022年12月31日 |

| 研究成果の概要 | RNA結合蛋白質(RBP)は、mRNAの誕生から分解に至る様々なプロセスを通じて遺伝子の発現を制御し、免疫制御において重要な役割を果たしている。申請者は現在、T細胞活性化によってRNAへの結合が誘導されるRBPの一つであるZc3h13の機能について解析中である。 Zc3h13のRNAに対する結合様式を調べるため、今回我々は、名古屋大学大学院医学研究科附属神経疾患・腫瘍分子医学研究センター神経疾患病態統御部門との共同研究で、HEK293細胞を用いてRNA-タンパク質相互作用解析の新手法(tRIP法)によりZc3h13とRNAの相互作用を捉えることを試みた。結果、Zc3h13におけるRNA結合motifを新たに同定することに成功した。Zc3h13が特異性をもってRNAに作用することを示唆する重要な情報であり、今後Zc3h13によるT細胞活性化制御の分子メカニズムの解明につながることが期待される。 |

| 論文・学会等の発表 | 特になし |

(提出日:2022/11/18)

鄒 兆南

| 申請者・所属 | 鄒 兆南(英語表記: Zhaonan Zou) 医学研究科 医科学専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | 転写因子結合プロファイルによる薬剤作用標的の探索 |

| 研究期間 | 2021年10月1日~2022年9月30日 |

| 研究成果の概要 | 医薬品の分子機序は不明であることが多い.その解明のため,本研究ではChIP-Atlasデータベースを活用することで,投薬によって発現が変動する遺伝子の近傍に結合がエンリッチする転写因子を特定し,薬剤の「転写因子結合プロファイル」を作成した.その結果,例えばCHD8はバルプロ酸誘発性自閉症に関与していることなど,薬効の中心となる転写因子が推定された(Zou et al. BMC Bioinform. 2022).さらに,候補者はBisulfite-seqとATAC-seqのようなエピゲノムデータをChIP-Atlasに新たに統合した(Zou et al. Nucleic Acid Res. 2022).これをもとに,DEGの代わりに投薬に反応する転写調節領域に着目し,そこへの転写因子結合プロファイリングを行うことで,薬剤の作用機序がより正確に推定できると予想される.また,これらの実験データをフル活用した共同研究では,心房細動の発症に寄与する転写因子の特定に成功しており,ChIP-Atlasは遺伝性疾患の成り立ちの理解に有用であることが示された(Zou et al. Nat. Genet. in press). |

| 論文・学会等の発表 | 【査読付き原著論文】 1. Zhaonan Zou, Michio Iwata, Yoshihiro Yamanishi, Shinya Oki. Epigenetic landscape of drug responses revealed through large-scale ChIP-seq data analyses. BMC Bioinformatics 23(1), 51, January 2022. 2. Zhaonan Zou, Tazro Ohta, Fumihito Miura, Shinya Oki. ChIP-Atlas 2021 update: a data-mining suite for exploring epigenomic landscapes by fully integrating ChIP-seq, ATAC-seq and Bisulfite-seq data. Nucleic Acids Research 50(W1), W175-W182, March 2022. 3. Kazuo Miyazawa, Kaoru Ito, Masamichi Ito, Zhaonan Zou, Masayuki Kubota, Seitaro Nomura, Hiroshi Matsunaga, Satoshi Koyama, Hirotaka Ieki, Masato Akiyama, Yoshinao Koike, Ryo Kurosawa, Hiroki Yoshida, Kouichi Ozaki, Yoshihiro Onouchi, BioBank Japan Project, Atsushi Takahashi, Koichi Matsuda, Yoshinori Murakami, Hiroyuki Aburatani, Michiaki Kubo, Yukihide Momozawa, Chikashi Terao, Shinya Oki, Hiroshi Akazawa, Yoichiro Kamatani, Issei Komuro. Cross-ancestry genome-wide analysis of atrial fibrillation provides insights into disease biology and enables polygenic prediction of cardioembolic risk. Nature Genetics, in press (accepted September 2022). 【国際学会での発表】 1. Zhaonan Zou. ChIP-Atlas: Make full use of public ChIP-seq, ATAC-seq, and Bisulfite-seq data. Chinese Genomics Meet-up online. May 2022.(招待あり) |

(提出日:2022/10/25)

山脇 優輝

| 申請者・所属 | 山脇 優輝 医学研究科 医学専攻 博士課程 4年 |

| 研究課題名 | 精神疾患症状を呈する2ヒットモデルマウスにおける髄鞘および軸索形態異常の探索 |

| 研究期間 | 2021年8月1日~2022年9月7日 |

| 研究成果の概要 | 妊娠期での母体免疫活性化と発達期での慢性社会敗北ストレスの共暴露による2ヒットモデルマウスでは、中脳水道周囲、縫線核、小脳核、小脳皮質で4つのスルファチドのシグナル強度が増加しており、ミエリンを構成する脂質がコントロールに比べ多いことがわかった。また、小脳核及び腹側被蓋野で軸索の直径が減少した。一方、前帯状皮質ではスルファチドシグナルの低下し、ミエリン鞘が減少した。この結果は、小脳を含むネットワークを介した軸索伝導不全を示唆している。さらに活性化ミクログリア枯渇を行うと、小脳核を除いて、ミエリン鞘の増加は全て回復したが、小脳核軸索の直径の減少は回復しなかった。この結果は、ミクログリアはミエリンの被覆及び軸索径の減少に関与することが示唆された。 |

| 論文・学会等の発表 | 【原著論文】 [発表論文名] Microglia-triggered hypoexcitability plasticity of pyramidal neurons in the rat medial prefrontal cortex. 掲載誌: Current Research in Neurobiology, 巻・論文番号・発表年: 3・100028・34・2022 筆頭著者名: †Yuki Yamawaki, †Yayoi Wada, Sae Matsui, *Gen Ohtsuki (†, 共筆頭著者, *, 責任著者) 順位/著者数:(1/4) 【投稿準備中原著論文】 [論文名] Multiple environmental stresses exacerbate psychiatric disorders via cerebellar disease-associated microglia. 筆頭著者名: †Yuki Yamawaki, †Souichi Oe, †Yukie Hirahara, Hirohiko Imai, Taro Koike, Yayoi Wada, Keizo Gamo, Md Sorwer Alam Parvez, Momoka Hikosaka, Sae Matsui, Asuka Kumagai, Masaya Ikegawa, Saori Tanaka, Masaaki Kitada, Akira Sawa, Takeshi Sakurai, *Shu Narumiya, and *Gen Ohtsuki (†, 共筆頭著者, *, 責任著者) 順位/著者数:(1/18) 【総説論文】 (論文1) [発表論文名] Psychosis symptoms following aberrant immunity in the brain. 掲載誌: Neural Regeneration Research, 巻(号)・ページ・発表年: 16(3)・512-513・2021 筆頭著者名: †Akitoshi Ozaki, †Yuki Yamawaki, *Gen Ohtsuki (†, 共筆頭著者, *, 責任著者) 順位/著者数:(2/3) (論文2) [発表論文名] A Destruction Model of the Vascular and Lymphatic Systems in the Emergence of Psychiatric Symptoms. 掲載誌: Biology, 巻(号)・ページ・発表年: 10(1)・34・2021 筆頭著者名: †Kohei Segawa, †Yukari Blumenthal, Yuki Yamawaki, *Gen Ohtsuki (†, 共筆頭著者, *, 責任著者) 順位/著者数:(3/4) 【日本語総説論文】 〔発表論文名〕プルキンエ細胞興奮性の可塑性 〔著者〕大槻 元、山脇 優輝、谷垣 宏亮 〔編集者〕(公財) 金原一郎記念医学医療振興財団・狩野 方伸 編 〔掲載誌〕『生体の科学』特集 小脳研究の未来 〔印刷会社〕医学書院 〔ページ〕第72巻 第1号 PP30-35 〔刊行年月〕2021年2月15日発行 【学会発表】 (発表1)〔発表名〕 Endotoxin-induced hypoexcitability plasticity of layer 5 pyramidal neurons in the medial prefrontal cortex. 〔筆頭発表者〕Yuki Yamawaki, Michiyo Muramatsu, Gen Ohtsuki 〔大会名〕第126回日本解剖学会、第98回日本生理学会 合同大会〔開催日〕2021年3月28〜30日 (発表2)〔発表名〕 Onset of the psychiatric-disease spectrum through a combination of embryonic and developmental inflammatory stresses. 〔筆頭発表者〕Yuki Yamawaki, Gen Ohtsuki, Takeshi Sakurai 〔大会名〕第44回日本神経科学大会〔開催日〕2021年7月28日〜31日 |

(提出日:2022/9/7)

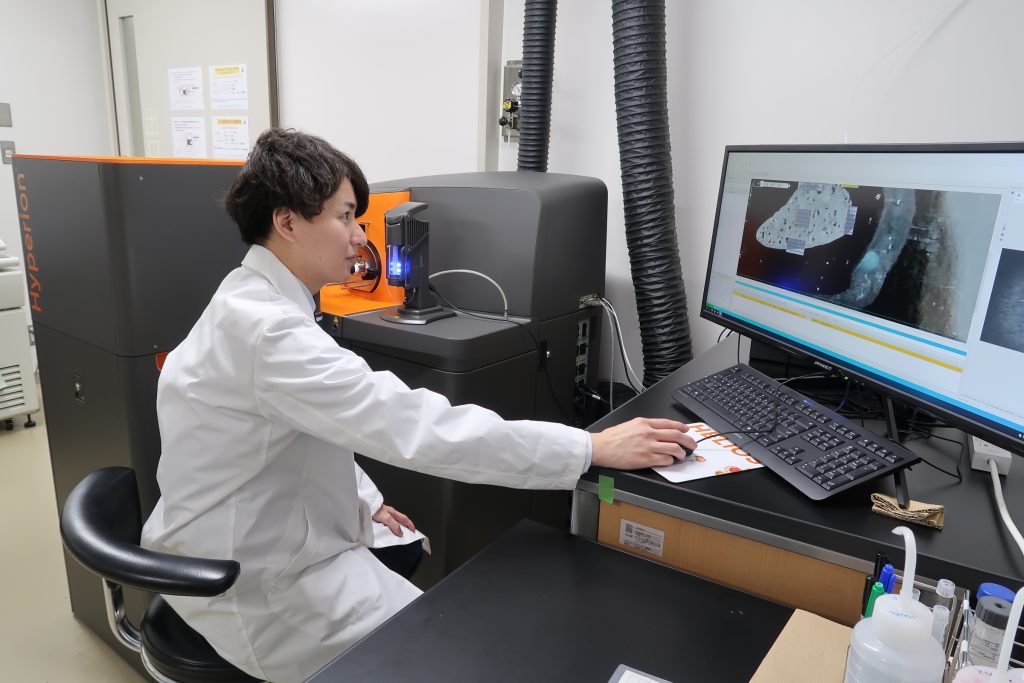

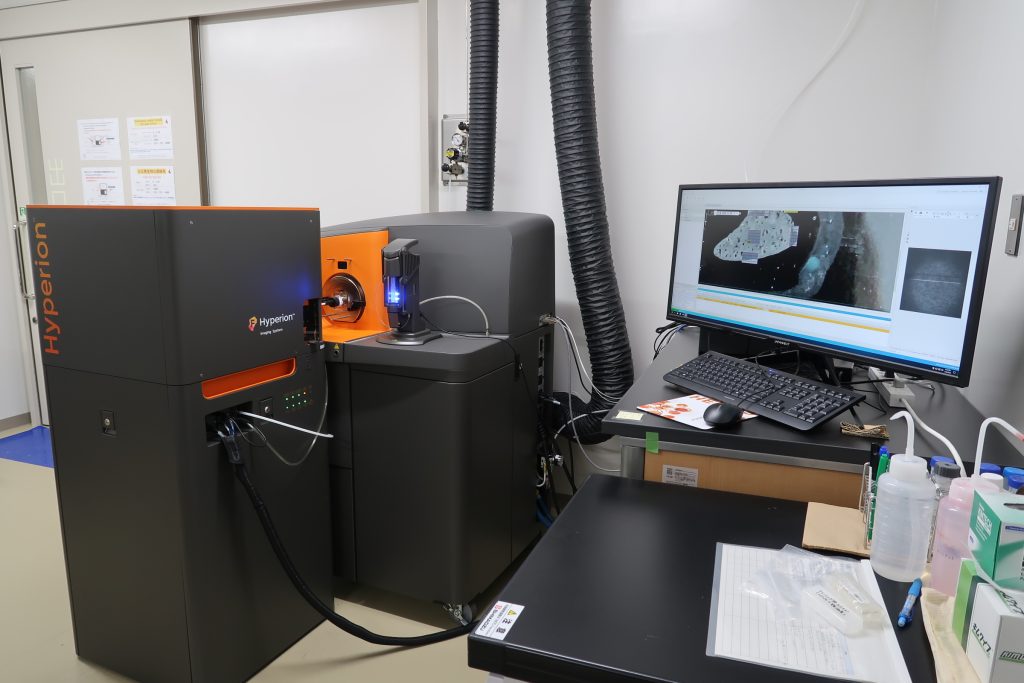

精神疾患に関連する免疫細胞を特定するために、先端バイオメディシン解析技術室が所有するHyperionを使用し、イメージングマスサイトメトリーとシングルセルプロテオーム解析を行い、精神疾患脳における分子発現と細胞分類、細胞遷移を調査しました。

金属ラベリングした数十種類の抗体を同時に染色し、視覚化できるHyperionは世界でも限られた研究機関でしか所有されておらず、世界最先端の研究を行えたことはとても恵まれていると感じました。

(山脇優輝)

高見 大地

| 申請者・所属 | 高見 大地 薬学研究科 薬科学専攻 博士後期課程 3年 |

| 研究課題名 | 2型自然リンパ球を標的とするIL-5-CreERT2 マウスの作製と解析 |

| 研究期間 | 2020年11月1日~2022年3月31日 |

| 研究成果の概要 | 石橋博士ら(京大)が開発した新規CRISPR-Cas9ベクター(pCriMGET)を用いて、ゲノム編集によってIL-5遺伝子にCreERT2遺伝子配列を挿入したIL-5-CreERT2マウスを作製した。IL-5-CreERT2マウスはタモキシフェン誘導型のCreタンパク質発現マウスであり、定常状態だけでなく、炎症状態においてもなおILC2のみをターゲットできるという点において、新規性があり有用である。IL-5遺伝子からguide RNAの候補を探索し、候補をプラスミドに挿入して切断できるかどうかを確認後、pCriMGETベクターに挿入し、マイクロインジェクションによって新規マウスを作製した(バッククロス中)。今後は、Rosa26-tdTomatoマウスやIL-7R-floxマウスと掛け合わせることによって、ILC2の組織局在や末梢ILC2のIL-7の影響について追及していきたいと考えている。 |

| 論文・学会等の発表 | ・2021年7月 第73回日本細胞生物学会大会口頭発表 “Role of local IL-7 in maintenance and activation of lung ILC2” ・2022年5月 “Lung group 2 innate lymphoid cells differentially depend on local IL-7 for their distribution, activation, and maintenance in acute and chronic airway inflammations,“ International Immunology, Daichi Takami, Shinya Abe, Akihiro Shimba, Takuma Asahi, Guangwei Cui, Shizue Tani-ichi, Takahiro Hara, Keishi Miyata, Masashi Ikutani, Kiyoshi Takatsu, Yuichi Oike, and Koichi Ikuta, submitted |

(提出日:2022/5/31)

奥田 瑠璃花

| 申請者・所属 | 奥田 瑠璃花 医学研究科 医科学専攻 博士後期課程 1年 |

| 研究課題名 | Distinct ethnic and phenotypic characteristics of der(1;7)(q10;p10) in myelodysplastic syndromes |

| 研究期間 | 2020年1月1日~2021年12月31日 |

| 研究成果の概要 | 骨髄異形成症候群(MDS:myelodysplastic syndromes)は造血細胞の異形成と造血不全を特徴とする造血器腫瘍の一種であり、急性骨髄性白血病(AML:acute myeloid leukemia)に移行することがある。不均衡転座der(1;7)(q10;p10)(以下der(1;7))は主に骨髄異形成症候群(MDS:myelodysplastic syndromes)で高頻度に認められている。所属研究室で収集されたMDS及び関連疾患患者の骨髄サンプルを用いてゲノム解析を行った。ゲノム解析からはder(1;7)陽性症例で高頻度に見られた遺伝子変異は他の症例と大幅に異なり、大変特徴的なものであることが本研究で明らかになった。der(1;7)陽性MDS患者由来のiPS細胞を用いてこの不均衡転座が分化にどのような影響を及ぼすのか調べるため、京都大学iPS細胞研究所(CiRA)との共同研究を行った。 |

| 論文・学会等の発表 | ・第83回日本血液学会学術集会 ETNK1 mutations defines a subclass of der(1;7)(q10;p10) in myelodysplastic syndromes Rurika Okuda, Yasuhito Nannya , Seishi Ogawa(22名略) ・第63回日本癌学会学術総会 Der(1;7)(q10;p10) presents with a unique genetic profile and frequent ETNK1 mutations in myeloid neoplasms Rurika Okuda, Yasuhito Nannya , Seishi Ogawa(22名略) ・63rd American society of hematology annual meeting and exposition Der(1;7)(q10;p10) presents with a unique genetic profile and frequent ETNK1 mutations in myeloid neoplasms Rurika Okuda, Yasuhito Nannya , Seishi Ogawa(22名略) ・Distinct ethnic and phenotypic characteristics of der(1;7)(q10;p10) in myelodysplastic syndromes (論文投稿予定) |

(提出日:2022/2/25)